本 會 公 告NEWS

發佈時間:2025-03-04

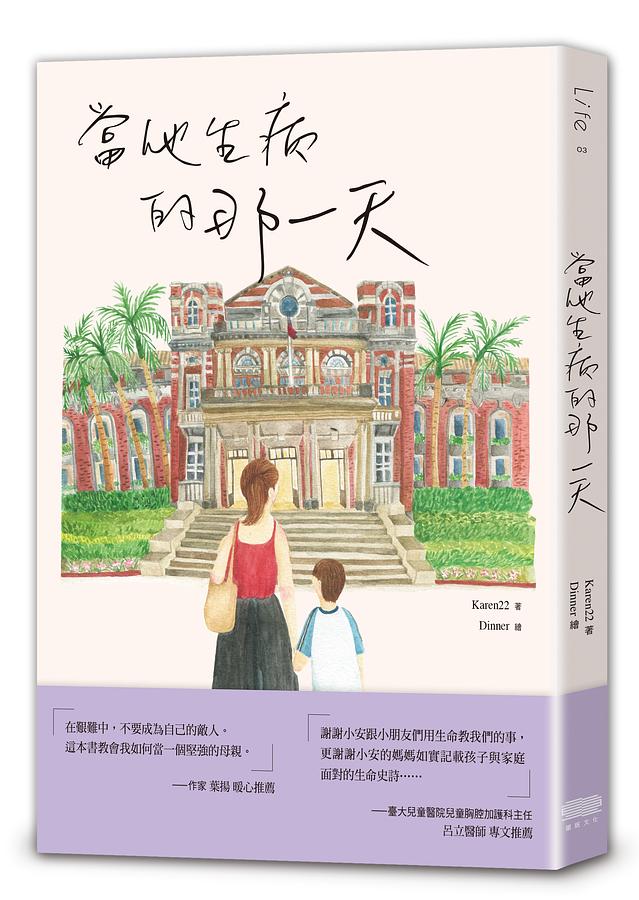

《當他生病的那一天》書籍推薦

葉北辰 諮商心理師

癌症希望基金會

透過臉書的連結,找回了一個老同學Karen。老實說我們不算是真的同學,當年她念台大公衛,我讀台大心理,我們只是一起修英文課,不算很熟。現在,我是一個心理師,她是醫藥產業的高階主管,同時,也是一個癌症孩子的媽媽。

《當他生病的那一天》描述了癌症家屬常見的心路歷程,一個癌症孩子的媽媽,無論她的收入或學歷高低,是不是很瞭解癌症用藥,家庭系統是否有良好支持,都會經歷很大的失落和擔憂,也都會有自己的調適方法。作者Karen在結束了第一段婚姻後沒多久,還在調適失落的過程中,就發現了九歲的孩子罹患淋巴癌,第三期,短時間之內馬上在經歷一個重大失落。書中描述的點點滴滴,讓我想到了悲傷輔導學者Neimeyer的經典名言「任何改變都帶來失落,正如同任何失落也都需要改變(All Changes involve loss, just as all losses require change.)」。任何生活中的改變都會讓我們失去某些有形或無形的東西,罹患癌症(或家人罹患癌症)就是一個重大改變,脫離原本生活常軌,失去安全感或控制感(生病並不在預期之內)。相應之下,病人和家屬也都需要改變,難以因應疾病做出改變的人們,通常會過的更為辛苦。Karen如同大多數的病友家屬,嘗試調整工作和家庭(照顧孩子)的平衡、重新看待生命中重要事物的優先順序、開始更照顧自己的健康、感受到信仰的力量…。因應孩子罹患癌症的失落,她也做出許多改變。

過去研究發現,癌症病人在經歷癌症的艱辛之後,或多或少會出現一些正向改變,包括:更珍惜並改變生命中事物的優先順序(Appreciation of life)、變的更溫暖/與他人更親密(Relating to others)、覺得自己力量變強或更能掌握(Personal strength)、拓展新的可能性及生命路徑(New possibilities)、在靈性層面的發展/對存在的發問(Spiritual change)。在學術上的名稱,叫做「創傷後成長(Post-traumatic Growth)」。

透過《當他生病的那一天》裡面的文字,我們發現面對癌症後的正向改變,不只發生在病人身上,也發生在病友家屬身上,推薦大家閱讀這本書,也可以介紹給身邊有需要的人們。

《當他生病的那一天》描述了癌症家屬常見的心路歷程,一個癌症孩子的媽媽,無論她的收入或學歷高低,是不是很瞭解癌症用藥,家庭系統是否有良好支持,都會經歷很大的失落和擔憂,也都會有自己的調適方法。作者Karen在結束了第一段婚姻後沒多久,還在調適失落的過程中,就發現了九歲的孩子罹患淋巴癌,第三期,短時間之內馬上在經歷一個重大失落。書中描述的點點滴滴,讓我想到了悲傷輔導學者Neimeyer的經典名言「任何改變都帶來失落,正如同任何失落也都需要改變(All Changes involve loss, just as all losses require change.)」。任何生活中的改變都會讓我們失去某些有形或無形的東西,罹患癌症(或家人罹患癌症)就是一個重大改變,脫離原本生活常軌,失去安全感或控制感(生病並不在預期之內)。相應之下,病人和家屬也都需要改變,難以因應疾病做出改變的人們,通常會過的更為辛苦。Karen如同大多數的病友家屬,嘗試調整工作和家庭(照顧孩子)的平衡、重新看待生命中重要事物的優先順序、開始更照顧自己的健康、感受到信仰的力量…。因應孩子罹患癌症的失落,她也做出許多改變。

過去研究發現,癌症病人在經歷癌症的艱辛之後,或多或少會出現一些正向改變,包括:更珍惜並改變生命中事物的優先順序(Appreciation of life)、變的更溫暖/與他人更親密(Relating to others)、覺得自己力量變強或更能掌握(Personal strength)、拓展新的可能性及生命路徑(New possibilities)、在靈性層面的發展/對存在的發問(Spiritual change)。在學術上的名稱,叫做「創傷後成長(Post-traumatic Growth)」。

透過《當他生病的那一天》裡面的文字,我們發現面對癌症後的正向改變,不只發生在病人身上,也發生在病友家屬身上,推薦大家閱讀這本書,也可以介紹給身邊有需要的人們。

訪客人數:31人 瀏覽人數:299462人